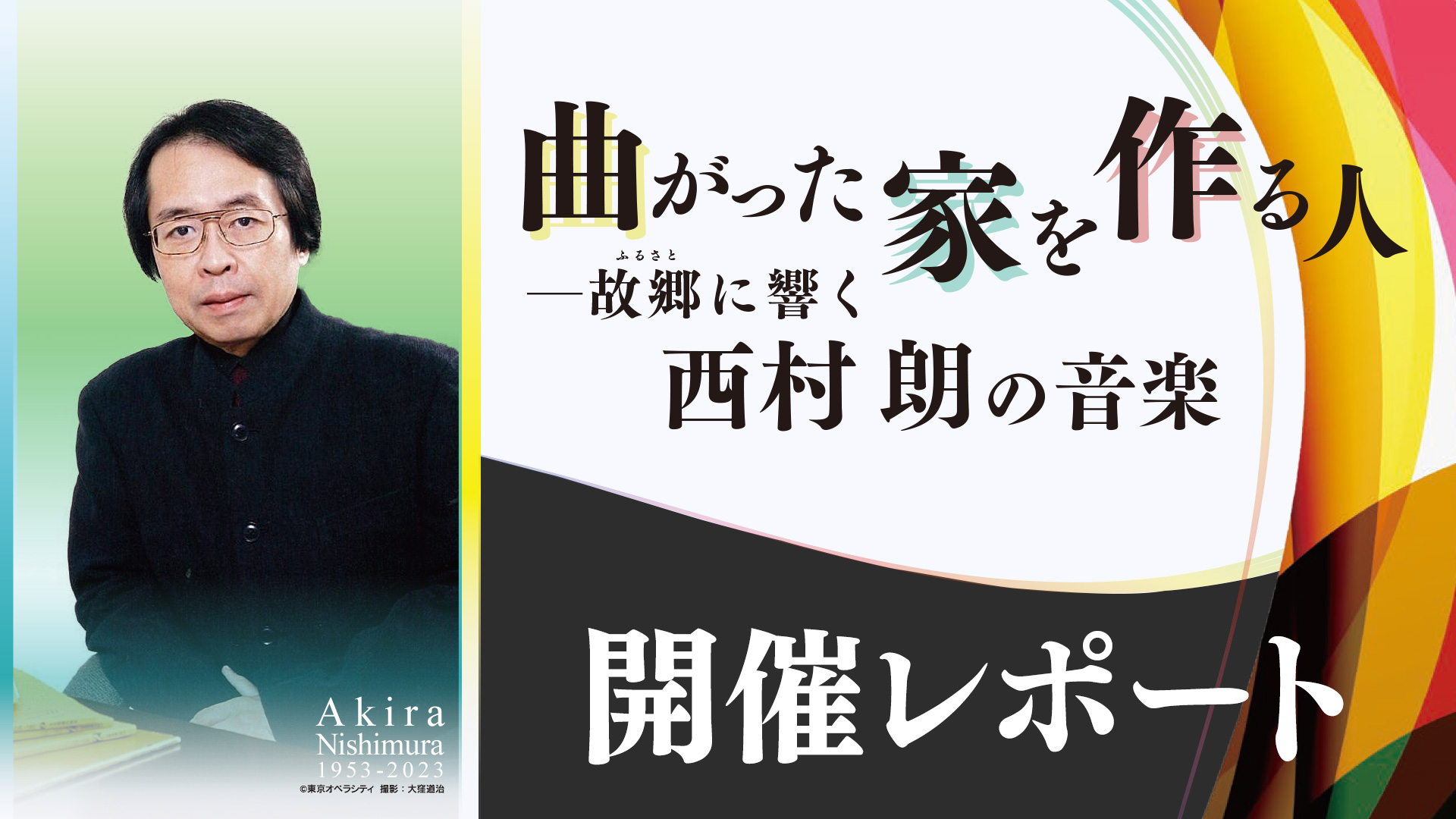

「曲がった家を作る人-故郷に響く西村朗の音楽」 開催レポート

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール、住友生命いずみホール、日本室内楽振興財団による3団体合同企画「曲がった家を作る人-故郷に響く西村朗の音楽」が、盛況のうちに幕を閉じました。音楽界に大きな足跡を残した大阪出身の作曲家、西村朗。2023年に69歳で亡くなった西村の数々の楽曲を、2025年6月のプレ・イベントと7月の3ジャンル(弦楽四重奏、パーカッション・アンサンブル、室内オーケストラ)のコンサートで紹介しました。

これらの公演は、西村朗がどのような作曲家で、何を考え、どんな音楽を残したのかを改めて伝える貴重な機会となりました。彼が遺した珠玉の作品は、今後も多くの演奏家や聴衆によって受け継がれていくことでしょう。

さらに、大阪・関西万博フェスティバル・ステーションでもパーカッション・アンサンブル公演を行いました。西村はアジアの芸能や文化に大きく影響を受けた作曲家として有名ですが、パーカッション・アンサンブル作品には特にその要素が詰まっています。アジア圏の文化に強い関心を持ち、自身の作品に積極的に取り入れてきた西村の姿勢は、「世界の文化交流を通じてより豊かな文化を創造する」という万博のテーマとも深く共鳴しています。こうした背景から、万博でのステージが実現することとなりました。

ここでは、日本室内楽振興財団の主催で6月4日に行ったプレ・イベント「西村朗を語る」と、7月10日に読売テレビ10ホール、7月12日に大阪・関西万博で開催したパーカッション・アンサンブル公演を中心に振り返ります。

プレ・イベント「西村朗を語る」

6月4日 読売テレビ10ホール

出演

お話 : 沼野雄司(音楽学者)、池辺晋一郎(作曲家)、小味渕彦之(音楽評論家)

西村朗と親交の深かった3人の方が登壇しました。西村の著書『光の雅歌 西村朗の音楽』(春秋社、2005年)で聞き手を務めた沼野氏は、西村について「西洋に対する東洋という図式ではなく、彼自身の中にアジア的な音楽が存在しており、それを掘り出すことに成功した作曲家。彼の作品はすでに世界各地で演奏されてきたが、もっと世界に知られてよいと思う」と語りました。

西村の10年先輩にあたる池辺氏は、西村が「自分の曲はすべて親戚同士」と話していたことに触れ、「同じ方法論で書かれている点は、私自身の作曲とは正反対だからこそ惹かれた。多彩であって、なおかつ同じ色でもあることが西村朗のすごさであり、不思議さでもある」と振り返りました。

また、西村が創立時から音楽監督を務めたいずみシンフォニエッタ大阪でステージマネージャーとして関わっていた小味渕氏は、「彼がリハーサルを欠席することも、議論になって現場が慌てるような雰囲気になることも一度もなく、繰り広げられる音楽に常に冷静に対峙していた」と当時を回想しました。

びっしりと音符が書き込まれた楽譜を見ながら音源を聴く場面もあり、また西村とのお酒の席での愉快なエピソードも飛び出すなど、充実した1時間半でした。

パーカッション・アンサンブル

7月10日 読売テレビ10ホール

出演

Soai Percussion Ensemble※

片岡 リサ(十七絃箏)

※パーカッション:中谷 満、宮本 妥子、畑中 明香、川向 志保、松本 優輝、石垣 真結子、落合 空千、小野 竜聖、花田 零、星山 理奈、高 眞炫、川久 珠寿、林 壮馬、松本 知暁

曲目

- 覡(カムナギ) 十七絃箏と打楽器のための

- エクタール 3人のマリンバ奏者と2人の打楽器奏者のための

- キトラ 8台のマリンバのための

- ペンタ 5人の打楽器奏者のための

- ケチャ 6人の打楽器奏者のための PA:永松ゆか、牛山泰良

7月12日 大阪・関西万博フェスティバル・ステーション

出演

Soai Percussion Ensemble

The Resonanz Children’s Choir

曲目

- スティーヴ・ライヒ:木片のための音楽

- スティーヴ・ライヒ:バラフォン・フェイズ

- アンドリュー・ビール:ランチョジュビリー

- 西村朗:ケチャ 6人の打楽器奏者のための

真夏のヘテロフォニー

『曲がった家を作る人-故郷に響く西村朗の音楽』

パーカッション・アンサンブルを聴いて

文:逢坂聖也

大阪芸術大学卒業後、大手情報誌に勤務。映画を皮切りに音楽、演劇などの記事の

執筆、配信を行う。2010年頃からクラシック音楽を中心とした執筆活動を開始。現在は

フリーランスとして『音楽の友』『ぶらあぼ』『ぴあ』などのメディアに執筆するほか、ホール

や各種演奏団体の会報誌に寄稿している。大阪府豊中市在住。

全3日にわたって行われた作曲家・西村朗の回顧展『曲がった家を作る人―故郷に響く西村朗の音楽』。7月10日、読売テレビ10ホールで行われた、その第2夜『パーカッション・アンサンブル』(演奏:Soai Percussion Ensemble/片岡リサ)を聴いた。

西村朗はロマン主義者である、というのが私の考えだ。現代音楽の作曲家にロマン主義者というのも変かも知れないが、西村の作品は常に先行する強い想念に彩られていた。東洋世界は西村のイメージの源泉である。その中においてヘテロフォニーは技法という以上に、1つの思想として彼の作品と分かちがたく結びついている。晩年近くには、そこに人間の生と死への問いかけが色濃くにじんだ。私が彼をロマン主義者と呼ぶのはそうした理由による。

今回の『パーカッション・アンサンブル』で私が興味を持っていたのは、ヴァイオリンやチェロなどに比べるとはるかにプリミティヴな打楽器という作品群の中で、西村のヘテロフォニーがどのように発現しているのか、ということだった。

1曲目に置かれたのは『覡』(カムナギ)。韓国の“カヤグム散調”を聴き、感銘を受けて作曲したと西村は語っているが、その響きはまったく独自のものである。「覡」とは巫女のこと。導入部では精霊を召喚するかのような、宮本妥子の繊細な打楽器の響きが印象的だ。そして一定のリズムが繰り返される主部では、片岡リサの十七絃箏による異国的な旋律が舞曲の熱を帯びる。

新鮮だったのは和楽器であるはずの十七絃箏の音色がそのアイデンティティを一新し、むしろ大陸的とも言える色彩を湛えていたことだ。それは古代の韓国から中国を超えて、西域へと延びるシルクロードの響きである。西村が思い描いていたであろう汎アジア的世界へと、聴く者を誘うオープニングだった。

ところで読売テレビ10ホールはもともとテレビ収録用のスタジオである。残響がないため室内楽などには向かないが、パーカッション・アンサンブルの場合は音がダイレクトに客席に届く。ミニマル・ミュージック的な要素の強い『エクタール』や『ペンタ』といった作品では音と視覚の乖離がほとんどなく、奏者の集中力がその息遣いとともに感じられる面白さがあった。

こうした中、強く印象に残ったのが『キトラ』である。奈良県明日香村のキトラ古墳。その石室にある天文図から受けたイメージを西村が8台のマリンバで描いた、全4楽章の作品だ。

反復される音型がせわしなく上昇、下降する様は西村作品に特有のもの。それらは時に表現主義的とも思える強度で静と動の対比を繰り返す。聴きながら私は琵琶や箜篌(くご)などといった古代の楽器の響きを現代のそれに憑依させようとするかのような、西村の技(わざ)を感じていた。8台のマリンバはそれぞれに異なる音型を奏でたかと思うとその頂点で合一し、豊かな倍音を築く。そしてロンド形式を思わせる解放感に満ちた楽想で終楽章を締めくくった。 プログラム最後に置かれたのが代表作『ケチャ』だ。インドネシアの民族芸能「ケチャ」を題材に、西村のヘテロフォニーが炸裂した作品である。ボンゴ、コンガ、マラカス、クラベスが4人の奏者によって打ち鳴らされる中、6台のティンパニとチューブラーベル、タムタム(銅鑼)の響きが空間を押し広げ、壮絶なグルーヴでヒンドゥーの神話的世界を音化してゆく。印象的なのは奏者たちによる「チャク、チャク、チャク、チャク」という発声だ。時空が遠のき、リズムと肉体が一つとなって神秘的な一体感へと向かう瞬間、その中に名状しがたいヘテロフォニーが立ち現れる。高揚が一瞬静まったあと、最後の一打と「チャク!」の一声により曲は終結した。

読売テレビ10ホールでの公演はこうして終わった。西村朗の音楽における打楽器作品の位置付け、その魅力を広く伝えることに貢献した演奏会であったと思う。

この公演から2日後の7月12日、大阪夢洲の万博会場で私は再び『ケチャ』を聴くことができた。同じSoai Percussion Ensembleによる、今回の西村朗シリーズの番外編とも言える公演であったが、その印象はまったく異なっていた。会場のフェスティバル・ステーションは何といっても仮設のステージであり、読売テレビ10ホールの音響は望むべくもない。ところがその極めて”ガレージ的“な環境の中で届けられた『ケチャ』の響きは、先のホールでの迫力を凌ぐものだった。

ボンゴ、コンガ、マラカス、クラベスには絶妙なズレが生じ、ティンパニがどろどろとした地響きとなって会場を満たす。チューブラーベルは不穏な雷鳴のように鳴り渡り「チャク、チャク、チャク、チャク」の発声は、より濃密な肉体性を伴って響いた。そこにあったのはある種の「野趣」であり、それこそが西村のヘテロフォニーの中核を成す要素ではないか。そう気づかされた演奏だった。もとより演奏内容に大きな違いはない。あくまでも会場の響きによるものだろう。だが西村が、常にそうした響きまで想定しながら曲を書いていたとしたら…。

会場を出ると体感温度40度超えの猛暑日。白日夢の記憶のような、強烈な『ケチャ』体験だった。

10日の公演でオープニングの『覡』を演奏した十七絃箏の片岡リサ(左)、打楽器の宮本妥子

中谷満(相愛大学音楽学部教授)は「『ケチャ』はパーカッション・アンサンブルの代表的な作品で、難易度は高いがとても勉強になる名曲」と話します